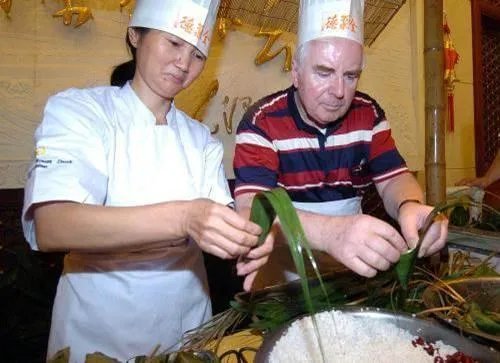

端午节吃粽子是怎么来的?为什么还要在大门口插上艾叶,掛上葛茎?

的有关信息介绍如下:古人吃粽子的风俗是这样演变的:

1. 古人最初并不在端午节吃粽子,吃粽子也并非源于对屈原的纪念。远古时期,粽子的起源有 “包烹”之说。也就是说,几十万年前发明用火熟食时,为了适口,用树叶包裹食物放在火中煨后剥叶而食。

2. 到了春秋时期,最早出现粽子,北方用菰叶(茭白叶)包黍米成牛角状,称“角黍”。之所以要包成牛角状,因为牛角在古时是庆丰收时的畅饮之具。由此可见,角黍是用于丰收祭祀所敬献的黍饭。南方则用竹筒装米密封烤熟,称“筒粽”。《风土记》云:“俗以菰叶裹黍米,以淳浓灰汁煮之,令烂熟。于五月五日及夏至日啖之。” 之所以跟屈原有了关联,是源自荆楚地区人们投粽于江祭祀水神的风俗,屈原投江后,人们把他当作水神祭祀。

3.晋代时,端午食粽成为全国性风俗。据《风土记》记载,当时包粽子的原料除了米之外,还添加中药材益智,称“益智粽”。

4.唐宋时期,粽子已经成为端午节的必备食品。宋代还出现了用“艾叶浸米裹之”的“艾香粽子”。2010年12月,江西德安县宋代古墓出土了两个实物粽子,据考证,这是目前发现的世界上最早的实物粽。

5.元代的粽子包裹料已从芦叶变革为箬叶(箬竹的叶子),突破了季节局限。

6.明清时期出现用芦苇叶包的粽子,附加料已出现豆沙、猪肉、松子仁、枣子、核桃,品种更加丰富多彩。清代乾隆年间出现了“火腿粽子”。

7.现在我们的粽子,一般都用箬壳包糯米,但内含的花色则根据各地特产和风俗而定,有桂圆粽、肉粽、水晶粽、莲蓉粽、蜜饯粽、板栗粽、辣粽、酸菜粽、火腿粽、咸蛋粽等等。从馅料看,北方多包红枣粽子、豆沙粽子,多为甜味;南方则有豆沙、鲜肉、火腿、蛋黄等多种馅料,很多为咸味,其中以浙江嘉兴粽子为代表。

这种风俗后来也流传到朝鲜、日本及东南亚诸国,在端午这天都会吃粽子。

至于为什么要在大门口插上艾叶,掛上葛茎,一是为了辟邪。这些草药形状如剑,人们把它倒插在门楣,可以起到驱魔祛鬼的作用。二是为了防疫。艾叶、菖蒲的根茎有提神、通窍、杀菌的功能,对驱赶“五毒”(蝎子、蛇、蜈蚣、壁虎、蟾蜍)很有效用。这正好应了“艾旗迎百福,蒲剑斩千邪”的民谚。

西北地区好多地方都有端午节插柳条、桃条于门窗的习俗。端午节早晨,第一要事就是折杨柳或桃条,插于门窗缝隙,其次就是进入树林采集艾叶,挂在屋檐下令其自然风干,既可以灸病,又能做火镰的引燃物。

插柳的意图有五点:第一,柳枝可以招魂,插在檐前及门上,使鬼魂知有归依,不致迷途。第二,柳枝可以避鬼或驱鬼,清明时无所归的野鬼甚多,恐其闯入家里作祟,故悬此以驱之,使其不敢入而避去。第三,柳枝有避毒功能,挥柳可避疫虫。第四,插柳可以预测天气……第五,插了杨柳,可保吉利……”

据《大戴礼记·夏小正》介绍了端午节的民俗活动:“此日宜乘水临风,采艾、柳、桃、蒲等芳草,揉水煎汤为沐,以求避恶去灾。”

端午节于门窗缝隙插柳的意图是为屈原招魂和避瘟疫之意,这是定西端午节门前插柳条的由来。